ML/Deep Learning Note4-卷积层

几个基础概念

1、Receptive Field(感受野)

在卷积神经网络中,感受野的定义是:卷积神经网络每一层输出的特征图(feature map)上的像素点在原始图像上映射的区域大小。

2、Filter or Kernel

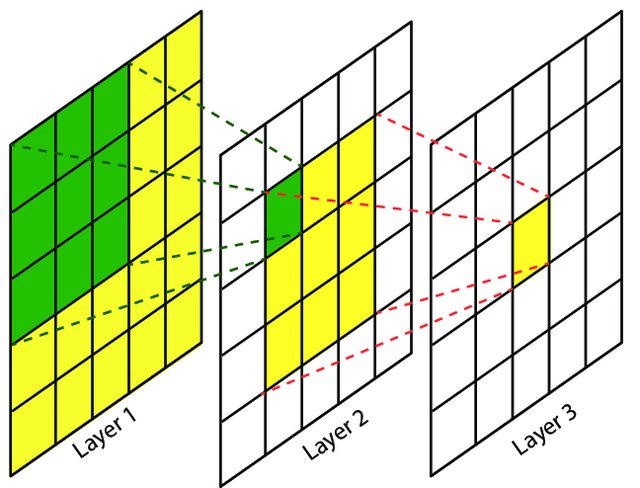

一个“Kernel”更倾向于是2D的权重矩阵。而“filter”则是指多个Kernel堆叠的3D结构。

他们的作用是辨别特定特征的区域,每一个filter辨别一个特征,当一个Filter(类似于滑动窗口)遍历整个图的时候,会产生这个Filter的特征图(feather map)

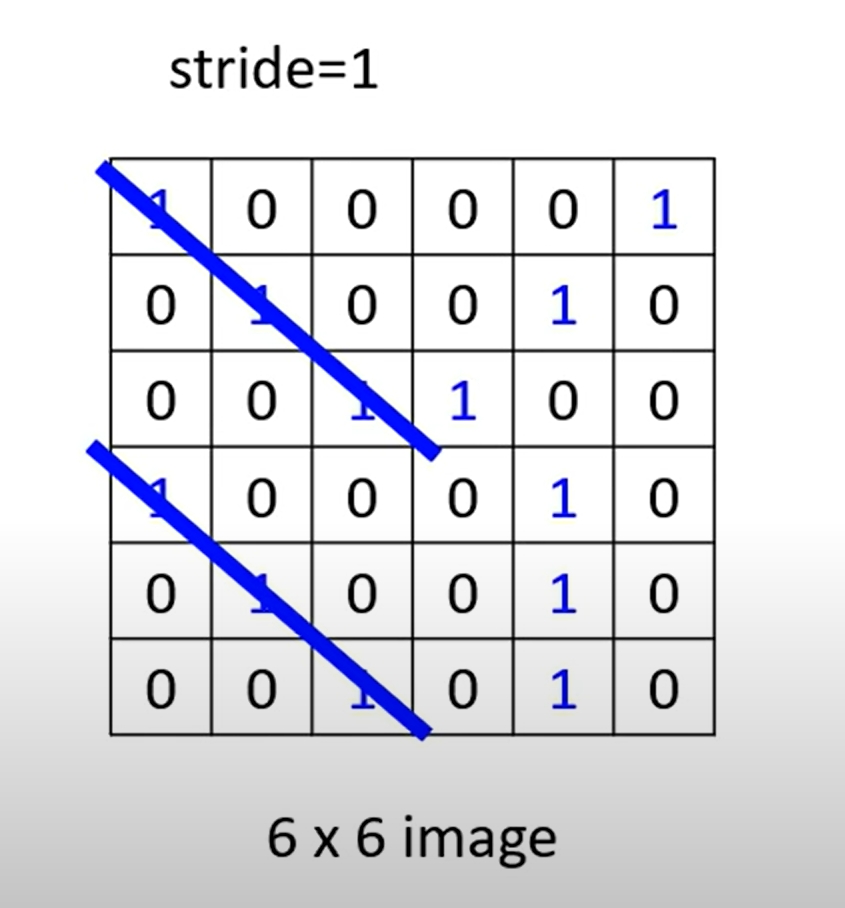

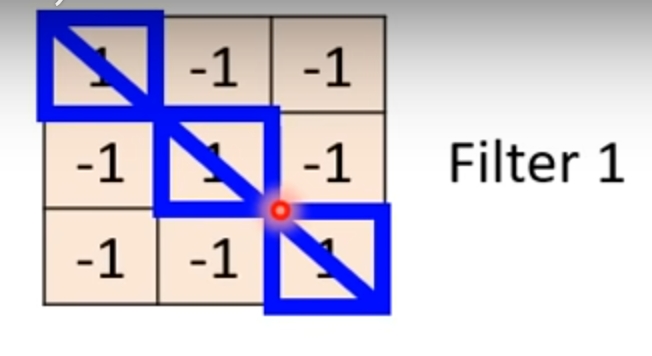

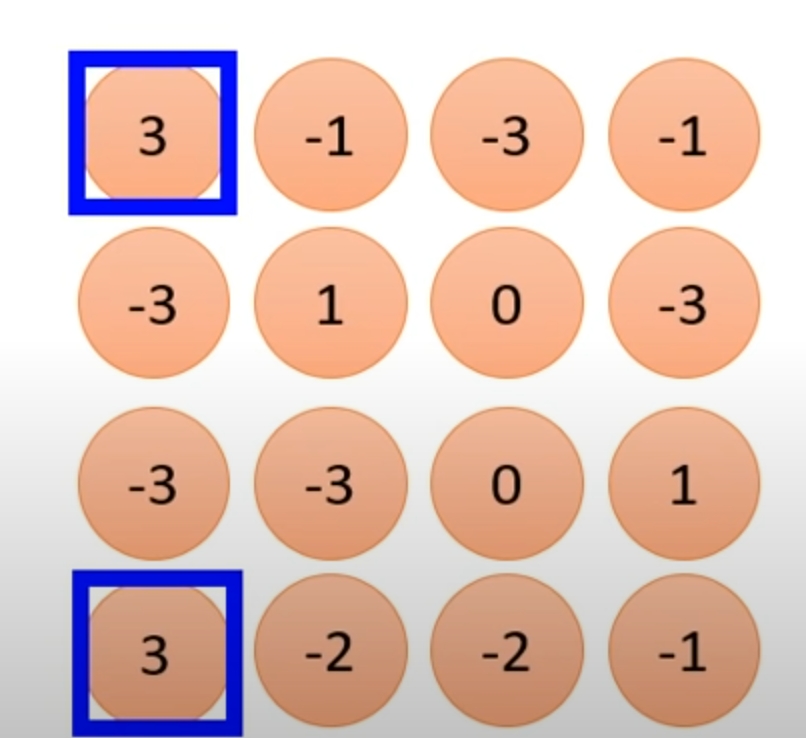

假设给你一个6*6的图,由0,1构成。

这个Filter的作用是辨别出对角线全为1的特征区域

经过一次卷积运算(本图为直接求两个矩阵相乘的值)后得到特征图,从中我们可以发现对角线都是1的部分对应特征图上的数值是3,由此完成了一个简单的区分对角线全是1的操作。

3、Feature Map

Filter经过卷积运算得到的图(刚刚说过了)

4、Channel(通道)

好比一图有色彩的图片是由R,G,B(red,green,blue)三个颜色的通道组成的,由每一个Fliter经过卷积运算得到的一个特征图称为一个Channel,如果有64个Filter,则会得到一个有64个通道的图片,蕴含对64个特征的识别的特征图。

5、Stride(步长)

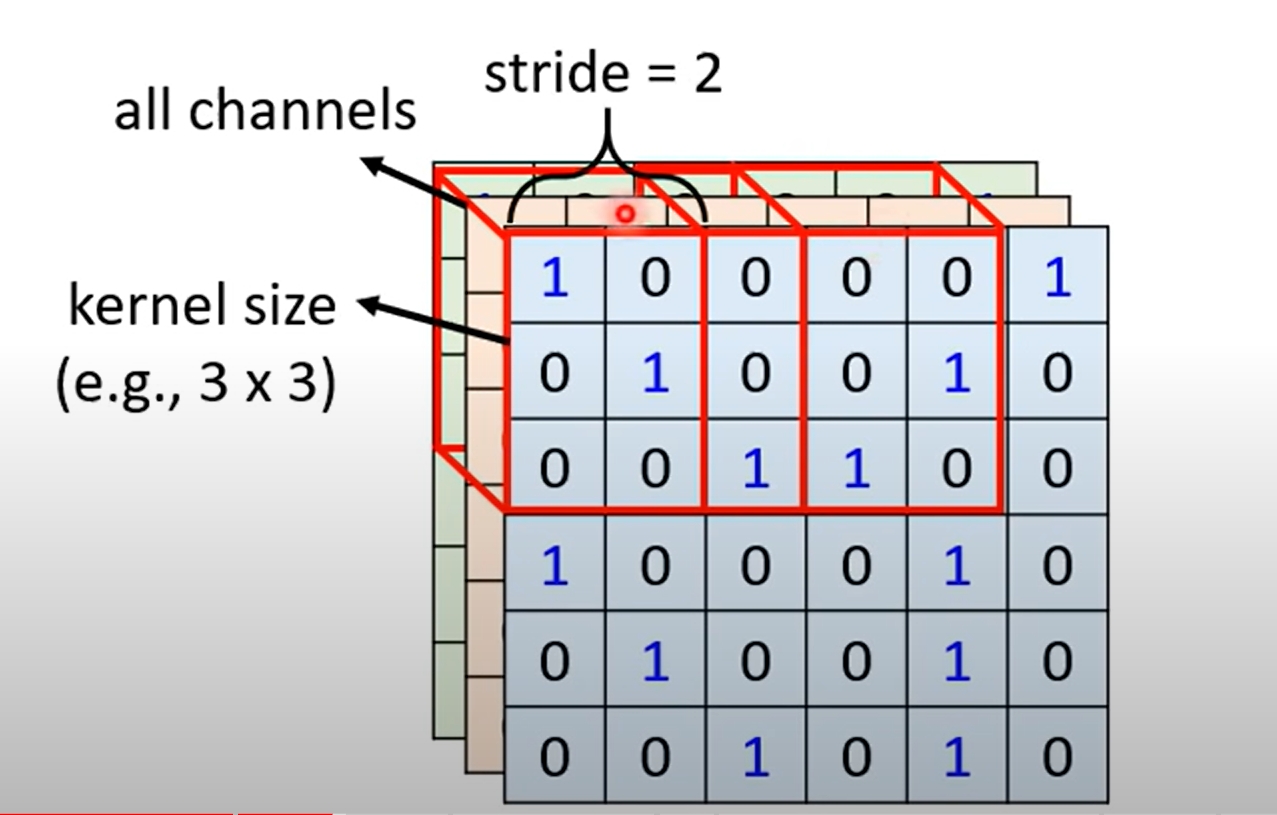

就是Fliter遍历全图的时候,每一次滑动的距离

下图为Stride = 2 的情况

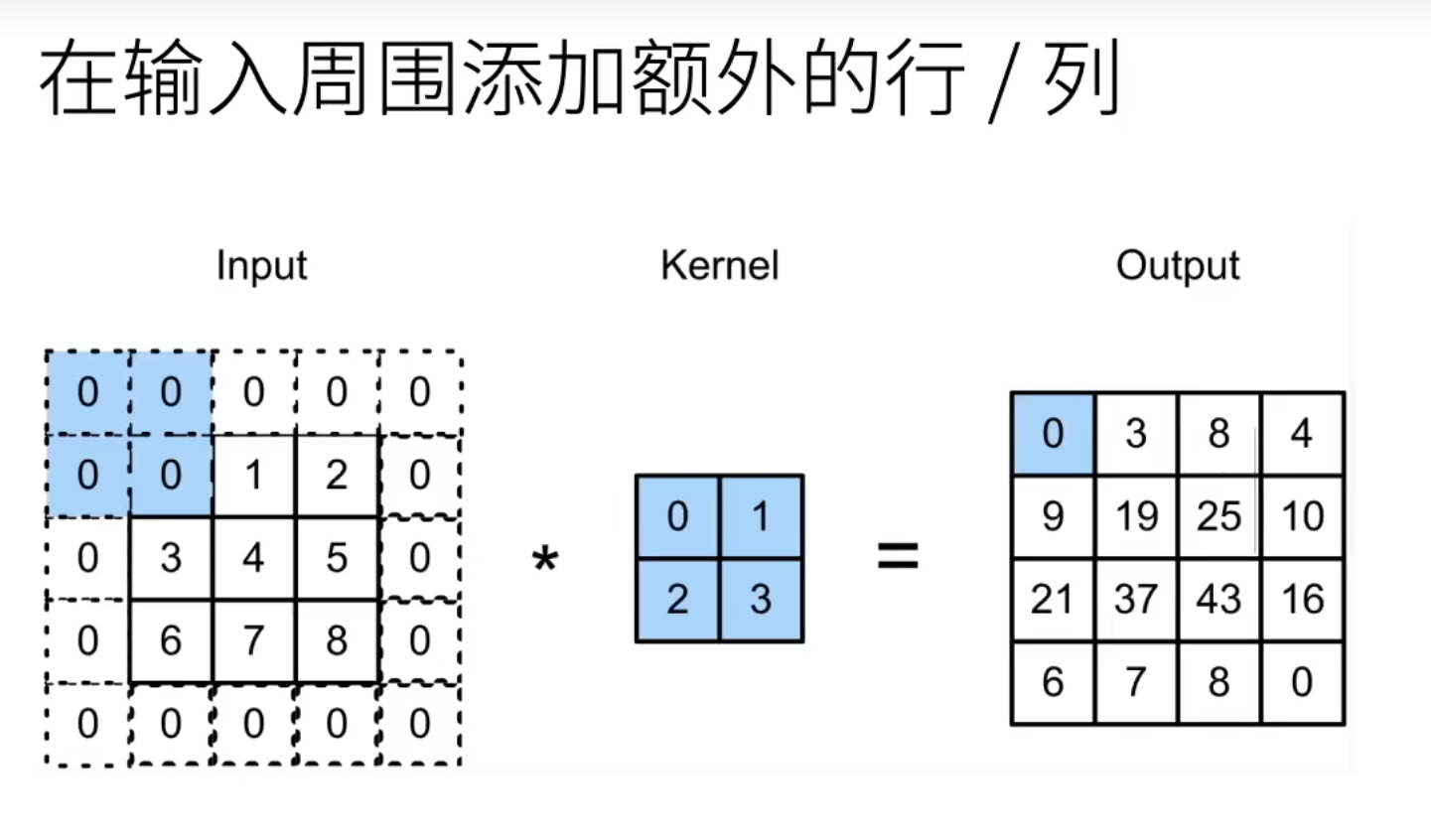

6、填充

当你做一次卷积运算后,原图的高会变成(原图的高-卷积核的高+1),原图的宽会变成(原图的宽-卷积核的宽+1)

在做多次卷积运算后,图片会变得越来越小

如果你不想让图片变得小那么快,可以在(例如在外围填充一圈0的元素)减小图片卷积运算后缩小的速度

卷积的几个性质

平移不变性

就好比刚刚说的,每一个Fliter就像是一个滑动窗口,这样在要识别的图上进行特定stride的移动的卷积计算时,Filter里面的值是不变的,因为这样你才能够对全图进行同一个特征的识别。

而这个Fliter,也就是这个矩阵里面的值,对应了神经网络学习中weight权重的给定,我们也是不断通过深度学习,逐渐确定

平移不变性的数学表示

下面是平移不变性的数学表示:

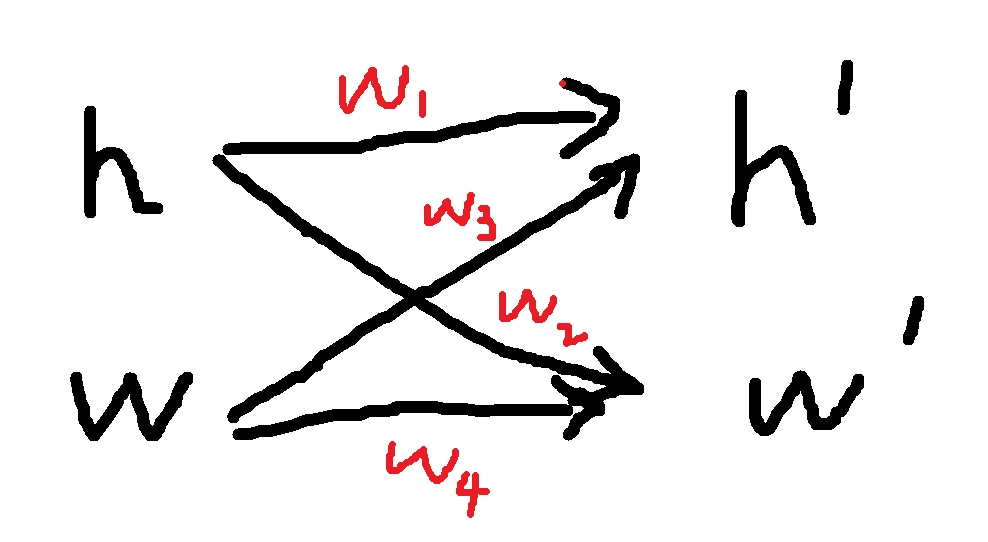

在之前全连接层的时候,我们输入图片时把图片(例如3 * 3)拉成一个一维向量(1 * 9)。现在我们要还原图片里面各个像素的位置信息

将输入和输出变形为矩阵(宽度w和高度h)

这样层与层向前计算的过程中,需要学习的权重

画了个简图,应该很好理解

数学符号表示:

其中

显然x的平移会导致h的平移

我们的目标是v不应该依赖于(i,j),即不会随便坐标的变换而改变

故解决方法是:

这就是2维卷积(交叉相关)

局部性

当我们进行图像识别的时候,每一个filter在运算的时候,并不会考虑Receptive Field(感受野)之外的信息,仅仅针对于局部的图像

所以,当评估

解决方案:当

#卷积的代码实现1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15import torch

from torch import nn

from d2l import torch as d2l

def corr2d(X,K):

"""计算二维互相关运算"""

###X是输入矩阵,K是卷积核矩阵

h,w = K.shape

#输出矩阵Y的高度是输入矩阵的高度减卷积核的高度+1,宽度是输入矩阵的宽度减卷积核的宽度+1

Y = torch.zeros((X.shape[0] - h + 1, X.shape[1] - w + 1))

for i in range(Y.shape[0]):

for j in range(Y.shape[1]):

Y[i,j] = (X[i:i + h, j:j + w] * K).sum()

return Y

卷积层的代码实现

1 | ##卷积层 |

一个简单应用:检测图像中不同颜色的边缘

卷积核为1*2,分为为-1和1,所以当两个检测的区域颜色一样时,输出为0,当不一样时,输出为1或-1,以此来检测边界,(注意:这个卷积核只能检测垂直边界)1

2

3

4

5

6

7

8

9X = torch.ones((6, 8))

X[:, 2:6] = 0

print(X)

K = torch.tensor([[1, -1]])

#卷积核为1*2,分为为-1和1,所以当两个检测的区域颜色一样时,输出为0,当不一样时,输出为1或-1

#以此来检测边界,(注意:这个卷积核只能检测垂直边界)

Y = corr2d(X, K)

print(Y)

输出X与输出Y的矩阵1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13tensor([[1., 1., 0., 0., 0., 0., 1., 1.],

[1., 1., 0., 0., 0., 0., 1., 1.],

[1., 1., 0., 0., 0., 0., 1., 1.],

[1., 1., 0., 0., 0., 0., 1., 1.],

[1., 1., 0., 0., 0., 0., 1., 1.],

[1., 1., 0., 0., 0., 0., 1., 1.]])

tensor([[ 0., 1., 0., 0., 0., -1., 0.],

[ 0., 1., 0., 0., 0., -1., 0.],

[ 0., 1., 0., 0., 0., -1., 0.],

[ 0., 1., 0., 0., 0., -1., 0.],

[ 0., 1., 0., 0., 0., -1., 0.],

[ 0., 1., 0., 0., 0., -1., 0.]])

由X到Y的卷积核的学习

1 | conv2d = nn.Conv2d(1, 1, kernel_size=(1, 2), bias=False) |

输出1

2

3

4

5

6

7epoch 2, loss 13.657

epoch 4, loss 2.300

epoch 6, loss 0.390

epoch 8, loss 0.067

epoch 10, loss 0.012

tensor([[ 0.9841, -0.9775]])

可以看出学习到的卷积核,和实际的[-1,1]很接近了